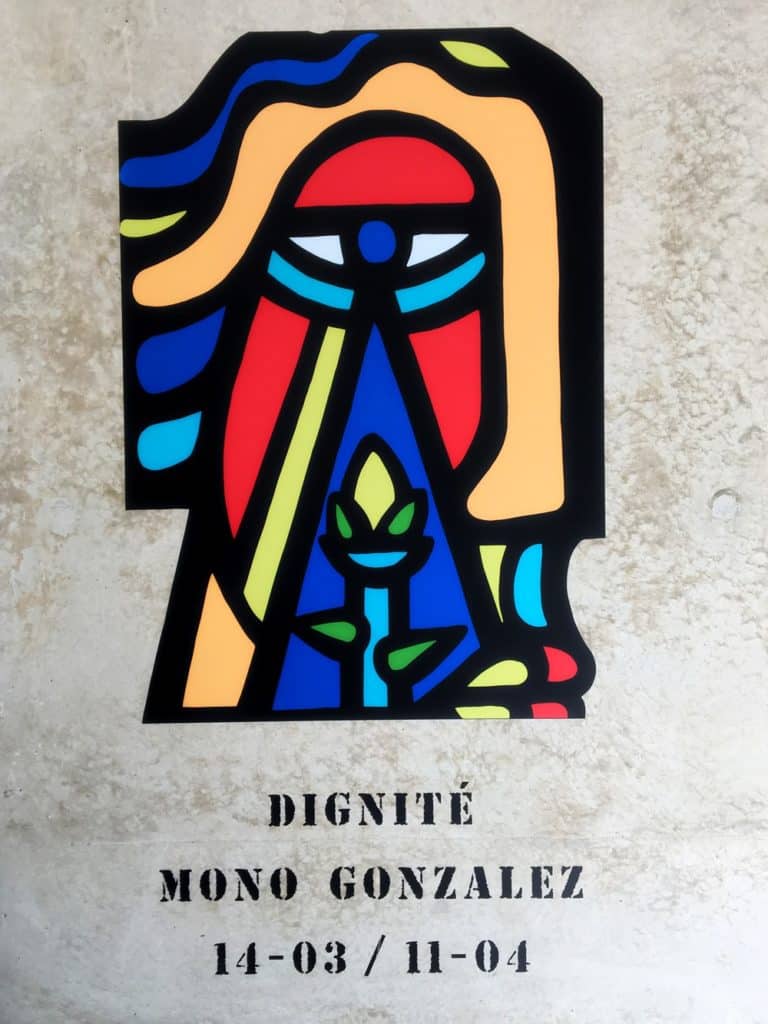

Dignidad : Interview à l’artiste Mono Gonzalez

Interview et photos : Carlos Olivera

Mono Gonzalez est une référence de l’art urbain chilien et latino-américain. Il a été co-fondateur des célebres “Brigadas Ramona Parra” (BRP) qui ont recouvert les murs des villes et des villages du Chili avec des peintures murales qui illustraient les idées du Programme d’Unité Populaire de Salvador Allende, jusqu’au coup d’état militaire du 11 septembre 1973.

Depuis le mois de mars (avant le confinement) il expose ses dernières oeuvres en toile et sérigraphie dans la galerie Magnetic Artlab de Bordeaux (1 Place Avisseau, 33300 Bordeaux). Une exposition, intitulé “Dignité“, qui continue jusqu’à fin juin et qu’il faut vraiment aller voir pour entrer dans l’univers de ce magnifique artiste.

Par un après midi ensoleillé, nous l’avons rencontré dans la galerie et on a pu parler avec lui (derrière nos masques) et lui poser quelques questions sur cette exposition, sur l’art urbain ainsi que sur sa vision de l’art en général. Voici ses réponses :

*Y a-t-il une unité dans l’exposition, un thème qui unifie toutes les œuvres que nous voyons dans cette exposition ? ou s’agit-il plutôt d’une série d’œuvres sans lien entre elles ?

Oui, en effet il y a une unité et un sens dans cette exposition. C’est pourquoi nous lui avons donné un nom, elle s’appelle « Dignidad » (Dignité). Au Chili, nous avons un réveil social très fort et qui est toujours très vivant. Et avec ce mouvement il y a des espaces qui ont été conquis. Un espace central, qui est comme un lieu zéro de ce mouvement, c’est La plaza de la dignidad (La place de la dignité). Un lieu où convergent tous les mouvements sociaux, où ils se réunissent pour une heure de protestation tous les vendredis. C’est pourquoi l’exposition s’appelle “Dignité”. Pour moi, dans cette exposition, il y a derrière un concept qui inclut les peuples indigènes, les migrants et la nature, qui sont les trois thèmes principaux de mon travail. Ces thèmes sont la représentation des luttes sociales actuelles : les peuples mapuches, un peuple originaire du Chili qui a été chassé de leur terres par les blancs ; le changement climatique et la nature avec tous les dérèglements qu’on voit partout ; et aussi les migrants, qui est un thème universel : ces gens qui vont et viennent d’un côté à l’autre de la planète. Par exemple moi, je suis un migrant ici, quand je suis en France. Je pense donc que nous sommes toujours des étrangers. Et pire encore, il y a des peuples comme les Mapuches qui maintenant sont des étrangers sur leurs propres terres !

Justement, si l’on parle de l’immigration et des étrangers, j’ai l’impression que vous avez une relation très forte avec la France ?

Je suis venu ici plusieurs fois en France, surtout pour peindre. À Bordeaux, j’ai peint une fresque à l’université. Et c’était très intéressant parce que ce n’est pas une peinture murale réalisée en un seul voyage. Je suis venu ici pendant trois ans et cela s’est fait petit à petit jusqu’au moment que la peinture a été terminée. Et c’est intéressant car c’est une œuvre, une unité, il y a un concept derrière qui sert à décider comment on va couvrir cet espace, mais le travail a pris du temps, je l’ai construit petit à petit. Et les thèmes sur ce mural sont les mêmes que ceux que vous trouvez dans cette exposition, la nature, les peuples indigènes, etc.

Toujours à Bordeaux, j’ai aussi participé à une pièce avec Seth (artiste d’art urbain français), qui a été réalisée pour une exposition à l’Institut Bernard Magrez. Ensuite, j’étais aussi dans d’autres endroits en France, à Paris l’année dernière, je peignais et je faisais des ateliers. Maintenant que j’y pense, il est vrai que je suis beaucoup venu en France. C’est probablement la dernière fois ! Je commence à vieillir.

Et à Bordeaux, eh bien, en dehors du travail, il y a l’amitié qui m’unit avec de nombreux Chiliens exilés qui sont venus s’installer ici pendant la période de la dictature au Chili. Et puis Valérie Joubert, professeur à l’université Bordeaux Montaigne, je l’ai rencontrée il y a des années parce qu’elle a fait des recherches, dans les années 1990, sur l’art urbain chilien et les brigades avant et après la dictature, et je l’ai bien aidée comme guide.

Et si nous parlons des brigades et du muralisme, avez-vous l’impression de faire partie de la tradition muraliste latino-américaine ? Il me semble que votre art diffère beaucoup, par exemple, de la tradition mexicaine, qui est l’un des piliers du muralisme, n’est-ce pas ?

Il y a un problème que je souligne toujours. Dans le cas du muralisme, il y a trois aspects : le muralisme religieux et idéologique, comme au Vatican, il y a aussi le muralisme associé au pouvoir, dans les palais par exemple. Et il y en a un autre, qui est mexicain, qui a plus à voir avec les luttes sociales et le peuple, il a à voir avec la façon dont ils sont représentés, dont les espaces sont remplis au fur et à mesure qu’ils sont conquis par le peuple. Mais dans tous ces cas, il s’agit d’un muralisme intérieur, d’un muralisme d’auteur. Comme il s’agit d’un muralisme d’auteur et d’intérieur, il n’est pas anonyme. Celui de la rue l’est. Celui de la rue, l’art urbain, est éphémère, il est anonyme et, de plus, très important, le spectateur est en mouvement. Le spectateur n’a pas besoin d’aller la voir, mais il rencontre plutôt la fresque. En arrière-plan, l’art urbain « provoque » la vue du spectateur. Il y a donc une très grande différence entre les lois visuelles de la peinture de rue et de la fresque d’intérieur. Dans l’art urbain, la peinture murale de rue est également collective, participative, elle provoque la vue du spectateur, parfois elle est « contingente ». La fresque de rue est une histoire de contingence, une histoire du moment que nous vivons et, comme elle est éphémère, elle remplit un cycle de temps. Elle est toujours éphémère. Dans la rue, la fresque est toujours transformée, avec la lumière, le climat, le mouvement et elle est aussi très spontanée. Et aussi anonyme – vous voyez, je ne signe pas mes fresques. Mais tout cela, leur caractère éphémère, anonyme et collectif, ne signifie pas qu’elles ne sont pas de qualité.

Mais nous devons également tenir compte du fait que, de nos jours, il y a des choses qui changent à propos des fresques murales dans la rue, de l’art urbain. Aujourd’hui, par exemple, il existe de très bons rapports sur ce qui se fait dans la rue. Photo et vidéo. Et ce qui est effacé en arrière-plan est enregistré. Et donc le concept change aussi, il y a une vision différente.

Ainsi, si le muralisme mexicain est une référence, il y a beaucoup plus de choses, une grande variété, en Amérique latine ! Il y a les muralistes du Brésil, par exemple, les muralistes de rue qui peignent dans les favelas. Et bien sûr, leur langage est différent ! En Colombie, il y en a beaucoup aussi d’art urbain, et même les muralistes mexicains de rue aujourd’hui sont différents de Diego Rivera.

Et en parlant de l’évolution de l’art urbain, aujourd’hui les artistes de rue exposent dans des salles d’exposition, des musées et des galeries. Il y a beaucoup de critiques car beaucoup de gens disent que cela perd le caractère rebelle de cet art…

Oui, ça c’est possible. La spontanéité est perdue, le public change et l’œuvre est fermée. On voit qu’aujourd’hui ceux qui alimentent les grandes galeries du monde entier sont les artistes urbains. Parce que c’est aussi un segment important et qu’il se vend bien. C’est quelque chose qui a changé dans l’art. Auparavant, les peintres avaient un galeriste qui boostait leurs œuvres et qui investissait même dans celles-ci. Aujourd’hui, cela n’existe plus. Mais les peintres de rue s’en fichent de tout ça parce qu’ils peignent dans la rue, les gens les voient et les reconnaissent souvent. Ils n’ont pas besoin de publicité car la rue c’est leur publicité. Le marché de l’art a changé et l’art urbain est entré sur le marché.

Ensuite, dans mon cas, je pense que c’est différent, parce que mon travail concerne les luttes sociales et que mon truc c’est de questionner et de dialoguer sur les problèmes sociaux. La galerie devient donc une continuité, un nouvel espace pour générer cette discussion. Et dans ce cas, je me sens un peu comme un “provocateur” social. Ici, par exemple. Le fruit de cette exposition, dans cette galerie, c’est aussi que nous parlons aujourd’hui. Probablement vous allez publier un article sur cet art et le traduire en français. Et vous allez donc parler des Mapuches et de leur place dans mon art. Et plus de gens vont découvrir ce qui se passe. Ils vont chercher à savoir qui sont les mapuches et ce qui s’est passé avec eux. Vous voyez, mon truc, au-delà du visuel, c’est aussi le mot. C’est de ça qu’il s’agit, de ce que nous communiquons. L’important c’est que les problèmes chiliens ou latino-américains deviennent universels et mon art est un outil pour le faire.

Alors, l’art n’a-t-il pas perdu sa capacité critique face au monde ?

Le marché a absorbé une grande partie de la force critique de l’art. Il est vrai que lorsque l’on est dans la rue, il existe un langage plus efficace politiquement, plus de lutte, plus d’éducation et de mobilisation. Mais il finit, ou il peut finir, par être absorbé par les discours hégémoniques et est neutralisé. La contre-culture est neutralisée par le pouvoir. Il existe de nombreuses façons de le faire. Pendant la dictature au Chili, la première chose qui a été faite a été d’effacer les peintures murales afin d’effacer le message. La violence est un moyen de neutraliser l’art. Une autre voie est celle de la répression. Aujourd’hui au Chili il y a de la répression. Par exemple, à Santiago, il y a un bâtiment très haut à partir duquel des interventions artistiques avec des lumières ont été faites. Ils ont projeté des mots comme “faim”. Hier soir, au Chili, des camions de l’État sont venus, avec des lumières géantes, pour éclairer le bâtiment afin que ce mot ne puisse pas être projeté. En d’autres termes, il y a toujours une lutte pour censurer et contrôler ce qui est dit, le questionnement que l’art produit.

Et il y a aussi une dernière façon de neutraliser qui est d’absorber et de neutraliser. Au fond, l’art est une lutte idéologique. Et c’est une chose pour laquelle l’artiste doit aussi se battre, pour maintenir, pour garder son discours, pour le partager, pour le rendre évident.

Par exemple, dans cette exposition, nous voyons les masques que j’ai peint, qui représentent les peuples autochtones, avec leurs masques colorés et leurs plumes. Nous, les artistes, devons faire partie d’un processus de création et d’amélioration de l’estime de soi du peuple. Il est donc important que l’art gagne autant d’espace que possible. C’est une lutte constante avec la culture hégémonique, un “tir à la corde”. Et dans l’art, je représente le peuple, ces autochtones, et peut-être qu’ils se diront « il y a des gens, des artistes, qui nous représentent », et cela leur donne de l’espoir.

Enfin, pour moi, l’important c’est le dialogue, que les gens dialoguent avec mon travail. Ce n’est pas important pour moi que l’œuvre soit innovante. Les installations et les choses de ce genre ne sont pas tellement mon style. J’appartiens au vieux monde. Je parle beaucoup avec d’autres personnes quand je peins, avec des jeunes, et c’est pourquoi j’aime peindre dans la rue. Le dialogue social est ce qui m’intéresse, et le travail est un moyen. L’art a de la force, et c’est pourquoi je continue à peindre, à voyager, et à parler avec les gens.

Magnetic Artlab

Berceau de contre-culture et incubateur de concepts, la galerie Magnetic ArtLab a pour ambition de décloisonner les pratiques polymorphes et de cristalliser les énergies autour d’une ligne contemporaine, figurative ou abstraite, lyrique ou subversive.

La galerie est ouverte du mercredi au samedi de 14h00 à 19h00

Plus d’information sur l’exposition, sur le site web www.polemagnetic.fr, ou sur facebook.

*Traduit de l’espagnol par notre rédacteur.

Plus d’interviews sur notre blog en cliquant ici

0 Comments